キャスティング・ボート

――実例から見る日本固有の政治用語の歴史と意味

みなさんは「ジャーゴン」って知っていますか? 特定の分野とか業界内で通用する専門用語、部外者にはわからない用語をジャーゴンと呼びます。

このジャーゴンという言葉自体がジャーゴンじゃないのかってことは置いておいて、日本のメディアや政界関係者、あるいは政治好き界隈が特に好んで使っているジャーゴンに「キャスティング・ボート」という言葉があります。

多くの読者さんは、「え?みんな使ってるんじゃないの?」と思ったかもしれません。実際、今さっきXで検索したら日に何十件もこの言葉が含まれたポストが投稿されており、特に説明も付されずみんな知っているものとして使われているようでした。

与野党逆転となった2024年衆院選の後の報道でも、この言葉は盛んに用いられました。国民民主党の玉木雄一郎代表が衆院選後の記者会見で「キャスチングボートを握る計画を少し前倒しする形にできた」とこの言葉を使ったことが発端のようです。

下の2つの記事を見ても、記者が書いた地の文で「キャスティングボートを握る玉木氏」、「キャスチングボートを握る国民民主党」と、この言葉の意味を特に解説せずに書かれています。これら記事の想定読者は知っていて当然の単語としてキャスティング・ボートは扱われているようです。

これらの記事の見出しがまさにそうですが、キャスティング・ボートは「手綱」や「弱み」、「生殺与奪の権」などと同じく「握る」ものとして表現されます。小さな勢力が与党と野党との間で策を弄し、何か小狡いことをしているかのような響きを持った言葉です。

しかし実は、この意味でのキャスティング・ボートは主に日本の政治界隈でしか使われていません。その意味でジャーゴンなのです。

先に述べておくと、だからと言ってこの言葉を使うなとか、言葉狩りをするつもりは毛頭ありません。でも、どういう意味で使っているのか考えて使わなければ、足元を掬われる言葉だと思いますので、記事にしたいと思いました。

以下、この言葉がどういう意味を持つのか、辞書的な意味と歴史的な実例を元に考察し、論じていきます。長くなりますが、お付き合いいただければ!

このニュースレターは政治分析記事をメールとウェブで不定期に配信します。今回の記事は、期間限定・登録不要で最後まで読むことができます。下記のボタンからニュースレターに登録すれば、過去の配信記事も読むことができます。未登録の方は、これを機会にぜひ登録してください。

日本では原義と異なる意味で使われている

キャスティング・ボートの意味をネットで調べれば、だいたい次のような感じになっています。

意味1 賛否同数の時に会議の議長などが持つ決定票

意味2 議会などで2つの勢力が過半数を握れず拮抗しているときに少数派が持っている決定権

この2つは、多くの辞書では前者が本来の意味で、後者が転用されたものとされています。下の子供向けサイトの画像でも「転じて」とされていますね。

そして、この2つの意味のうち実際に広く使われているのは転用先の意味のみです。日本語のwikipediaで、曖昧さ回避のためとして言葉の意味を羅列した「キャスティング・ボート」のページとは別に、説明と事例が豊富な「キャスティング・ボート(比喩)」のページが設置されていることが、このことをよく示しています。

後者のページでは「本来の意味から転じた用法」としながら、キャスティング・ボートを「議会などで2大勢力が拮抗しいずれも過半数を制することができない場合において、第三の勢力が事実上の決定権を行使できる立場になること」と説明しています。そのうえで、日本の政党政治の文脈での例が羅列されています。

筆者としては、このページの記述は日本でのこの言葉の使用実態を大枠で捉えているのではないかと思います。後で指摘するように散漫な(もしくは間違った)内容であることも含めて、ですが。ともかく、決定票という本来の意味は知られておらず、決定権という理解で使われているのがキャスティング・ボートという用語と言えます。

ところが、英語の辞書にはこの転用先の意味は書かれていません。casting vote は、会議などで投票が同数の際に決着を付けるために議長などの責任者が行使する一票、といった感じで本義のみが記されています。

なお、Oxford Advanced Learner's Dictionary (Japan Knowledge 収録)によると、turn the scale(天秤の片方を重くする、一方に傾ける)という古い意味の cast を用いて17世紀初頭に casting vote の語が登場したようです。

ざっと辞書や報道で用例を探してみても、日本の政治報道で使われるような意味合いのものは見つかりませんでした。転用先の意味でcasting voteが使われる例は、ネットだと日本と韓国のニュース英訳記事や翻訳された文書くらいでしか見つかりません。英語に限った検索ですが、キャスティング・ボートが転用先の意味で使われているのは日本と韓国のみのようです。

大正初期の第1次憲政擁護運動で登場

日本でこの転用がいつごろ始まったのか確認してみます。

国立国会図書館のデジタルコレクションで検索すると、1913年(大正2年)から転用した意味での用例を確認できます。画像の『雄弁』1913年10月号の例は同年2月に立憲政友会を離れた尾崎行雄がこの言葉を使ったかのような記述となっています。『雄弁』は今の講談社創業の発端となった雑誌です。

当時の政局を要約すると、尾崎行雄が所属する衆議院多数派の立憲政友会は、第3次桂太郎内閣を藩閥政治であるとして立憲国民党と組んで倒閣を目指していました(第1次憲政擁護運動)。尾崎や国民党の犬養毅らは新聞と世論を味方に運動を全国に広げました。1913年2月に内閣不信任案が提出され、桂内閣は総辞職しました。元老の支持の下で海軍大将の山本権兵衛が次の内閣総理大臣に指名されましたが、政友会主流派は山本内閣に協力し与党となり、これに反発した尾崎らは政友会を離党して政友倶楽部を結成し、犬養らと連携しました。この間、桂は自身支持の新党結成を目指し国民党議員を切り崩して引き入れることに成功しました。桂は10月に病没しましたが、12月にこの新党は立憲同志会として結実しました。

当時、尾崎がキャスティング・ボートという言葉を使ったかどうかは確認できませんでしたが、朝日新聞の2月25日の社説「政友会の分裂」ではこの動きをこの語を3度用いて次のように論じていました(旧字は新字に改めました)。

…但し彼等が今後果して予期の如く衆議院に於てキヤスチング、ヴオートを有し、以て桂卿の新政党と山本卿の政友会とを操縦し得るや否やは、容易に逆睹すべからず。

…若し今後の政界が右の如き径路を取つて進むに於ては、謂はゆる硬派は其希望するが如くキヤスチング、ヴオートを有し、犬養尾崎両君の同志は殆んど天下を左右するに至らんと雖も、事実如何は今後の問題なり。

…若し然りとせば、尾崎君の謂はゆるキヤスチング、ヴオートは容易に硬派の手に帰せざるべく、政党内閣の前途も尚遼遠と言はざるべからず。

※逆睹=予測、硬派=尾崎ら政友会離党議員、遼遠=はるかに遠い

これをひとまとめにすれば、尾崎らはキャスティング・ボートを得て政局を動かそうと目論んでいるが、そんなに上手くいくかはわからない、となるでしょう。なお、2つ目の引用の直前の内容、つまり「右の如き径路」の中身は、政友会、桂新党が互いを攻撃する際には尾崎らに対し「鼻息を伺ふの必要あるべし」、「媚を呈せざるを得ず」というものです。このような理解のもと、キャスティング・ボートには2大勢力を操縦する、天下を左右する力がある可能性を示唆しているわけです。

同様に1914年4月21日の朝日新聞社説「国民党の位置(悲観する勿れ)」でも、次のように天下を左右するというキャスティング・ボートの力が示されます。当時の政局の中で勢力を減らして第3党に落ち、第2次大隈内閣(4月16日発足)でも野党となった立憲国民党を鼓舞するような内容です。

…同志会と政友会との間に介在せる国民党は、今後或は衆議院に於けるキヤスチング、ヴオートを有し、数に於て少数なるも其実天下を左右するに至るをなしといふ可らず。

このように見ると、1913年2月の政局を経て山本内閣で与党となった立憲政友会、桂前首相を担ごうとした後の立憲同志会の2大勢力が争う構図に対し、藩閥打破、憲政擁護を標榜して対抗した尾崎、犬養らの流れを第3勢力として捉え、これが政局を左右する可能性を示すために転用された意味のキャスティング・ボートが新聞、雑誌などで流通したのだと考えられます。

さらに言えば、狡さを含んだ現代の「キャスティング・ボートを握る」とは異なり、尾崎側に立つメディアとして好意をもってこれに期待しているように読めます。

当時の新聞記者や有識者などの大勢は憲政擁護運動を支持し、藩閥政治を批判していました。下の絵は風刺漫画誌『東京パック』1913年3月号に掲載された「キヤスチングボート」と題された風刺絵です。向かって左に貴族院の首を掴んでいる桂前首相、右に政友会の首を掴んでいる山本首相がいて、真ん中の犬養毅が双方の首を掴む構図です。この絵の作者は2大勢力を牽制する、制御するようなイメージでキャスティング・ボートを理解していたことがうかがえます。なお、この絵の右のページには尾崎らを称賛する文章が掲載されています。

大正デモクラシーとともに広く定着

1914年以降、大正期から昭和初期を通じてキャスティング・ボートの使用例は増えていきます。当時の新語辞典にも掲載され始めます。

コトバンクから確認できる『精選版 日本国語大辞典』(小学館)では、「また、拮抗する二つの勢力が単独では絶対多数をとれない時に、第三党が握る決定権」と本義と同列のような表現で書かれています。その参照元として1918年(大正7年)の現代用語集である下中芳岳(=下中弥三郎)『改訂増補 や、此は便利だ』(平凡社)を示しています。なお平凡社は、この『や、此は便利だ』を販売するために設立された会社です。

下の画像は1919年の別の新語辞典ですが、こちらは「転じて」として政治に限定しない説明となっています。実際、この語は議会内の勢力争いに限らず広く使用され始めていたことが国立国会図書館デジタルコレクションの検索結果などからもわかります。

新語辞典の中には議長の決定投票という本義のみを載せるものもありましたが、こちらの本来の意味でキャスティング・ボートという言葉が広く利用された形跡は確認できませんでした。

このように見ていくと、キャスティング・ボートという用語は大正期の政党政治の発展の過程で使われ、昭和初期にかけて定着したと考えられます。おそらく本義が広く知られることはなく、最初から第3党が持ちうる決定権や影響力を表現するために世に登場した言葉だったようです。

第1次世界大戦前のイギリスでの casting vote

さらに、他国の政治や選挙に関する解説でも転用先の意味で頻繁に使われるようになったことが確認できます。

下の画像の例では、イギリス下院(庶民院)でアイルランド国民党(アイルランド議会党)と労働党がキャスティング・ボートを有しているとし、両党の協力を得て自由党が政権を獲得していると解説しています。なお、この本の初版が出た18年5月当時は第1位次世界大戦のためイギリスは下院の総選挙を行っておらず、文中の数字は1910年下院選挙以降のいずれかの時点のもののようです。

この当時、アイルランドは連合王国から独立する前で、イギリス下院の選挙区が設定され議員を出していました。1872年に秘密投票法が導入されて以降、アイルランドでは自治拡大を求める党派が北部以外で独占的に議席を得るようになり、選挙結果によってはイギリス政治に大きな影響を与えるようになっていました。

第1次世界大戦前の1910年の2回の下院選では自由党と保守党が拮抗した議席数となりました。当時のイギリスの新聞を検索すると、アイルランド国民党がcasting vote を持っているという表現が確認できます。エドワード7世死去後の混迷した政治状況を解説した1910年5月9日のThe Times の記事では、最終段で次のように指摘しています。

… it cannot be forgotten that the Nationalist Party have the casting vote in the House of Commons and have hitherto been uncompromisingly hostile to moderate counsels.

文脈に沿って訳せば、アイルランド国民党が下院のキャスティング・ボートを持っており、これまで穏健な政策に対し妥協せずに敵対してきたことを忘れてはならない、となるでしょうか。

当時のアスキス自由党は単独では過半数に達せずアイルランド国民党の支持を必要としていました。アイルランド国民党側はアイルランド自治の実現を協力の交換条件として要求していました。その際、これを拒否する上院(貴族院)が障害となっていました。たびたび自由党内閣の政策や下院の決定にも拒否権を発動していたことから、自由党にとっても上院の拒否権は問題でした。

その後のアイルランド独立に至る経過については脇道に逸れるので書きませんが、ともかく、当時のイギリス下院におけるアイルランド国民党の強力な決定権は casting vote の語によって表現され、注視もされていたことがうかがわれます。

しかし、casting vote のこうした用法はおそらく現代に広く伝わってはいません。第1次世界大戦に前後してアイルランド問題が一挙に「進展」してアイルランド代表の大部分が議会からいなくなり、自由党衰退と労働党の台頭で新たな2大政党制が確立したためでしょう。ただ、この当時のイギリス政局は新聞、雑誌や在日英国人などにより日本に伝えられていたはずで、この際に第3勢力が持つ決定権としての casting vote の意味も日本に伝わって広まった可能性があると考えられます。

公明党の進出と自民党派閥政治で戦後政治に根付いた

第3勢力が持つ決定権という意味でのキャスティング・ボートが、政治的対立構造の変化によりイギリスで使われなくなったと聞けば、勘の良い読者は「それではなぜ日本で使われ続けたのか?」と疑問を抱くでしょう。

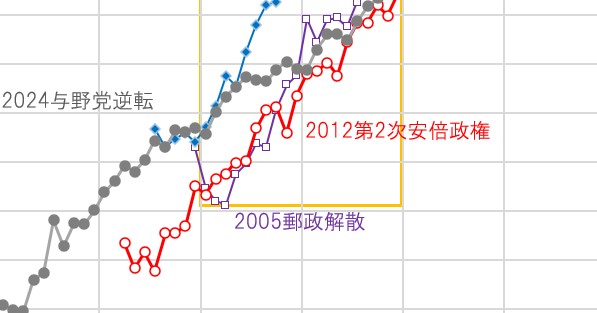

実のところ、戦後、第3勢力が持つ第1、第2勢力に対する決定権という転用先でのキャスティング・ボートの意味が想定している典型的な政治状況は、日本の国政の政党政治でこれまであまり出現していません。

たとえば戦後の参院で多くの議席数を有していた緑風会についてこの語が用いられることはありましたが、寄り合い所帯という同会の性質上、それは強い意味を持っていたわけではありません。1993年衆院選後の政権形成過程で日本新党と新党さきがけが協調し、政治改革をめぐって自民党と社会党、新生党などのグループとを天秤にかけたことが、転用先の意味で最も典型的な事例になるでしょうか。

キャスティング・ボートが転用先の意味で生き残った1つの理由としては、大正~昭和初期の日本政治、他国の政治、あるいは政治に限らないあらゆる場面でこの語が転用先の意味で使われたことが挙げられるでしょう。

そのうえで、日本政治においてこの語がリバイバルした要因としては、公明党(1964年まで公明政治連盟)の存在が挙げられます。特に自民党と社共が鋭く対立した東京都政や大阪府政において、公明政治連盟、公明党は第3勢力としてその決定権=キャスティング・ボートを得たことが注目されており、国政進出に際し警戒もされていました。

公明党の特徴は、自らキャスティング・ボートという言葉を使い、これを握ったと宣伝したり、目標として公言した点です。下の画像は公明政治連盟の機関誌『公明』の編集後記の冒頭部分です。この時点で東京都議会、大阪府議会とも公明政治連盟の議席数は少なく、都議会では自民党が過半数の議席を有しており、大阪府議会も単独でキャスティング・ボートを握ったとまでは言えない状況でした。

その後、各地の地方議会で自民党が議席を減らし、公明党は着実に議席を伸ばしたことにより、キャスティング・ボートを握る第3勢力として浸透していきます。70年代以降、国政で保革伯仲と呼ばれる政治状況が生まれると、この語の使用は民社党や新自由クラブにも拡大していきました。自民党の議席が不足した89年や98年の参院選後の公明党(98年は新党平和および公明)も、当事者自らがこの語を使って政局を賑わせました。

さらに、キャスティング・ボートが日本の政界で定着した重要な理由として、自民党の派閥抗争にこの語が用いられたことが挙げられます。

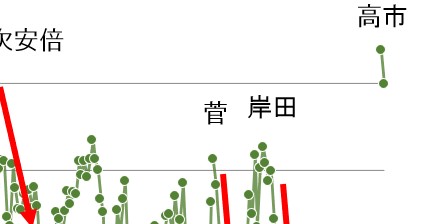

1959年出版の藤原弘達『国会議員選挙要覧』(弘文堂)は、自民党岸派、佐藤派に次いで大野派を「三〇そこそこから四〇近いとこにまでふくれ、新鮮味を加えるとともに、「党内第三」のグループとしてキャスティング・ボートをにぎるものと予想される」と紹介しています。結党初期からこのような派閥政局的な見方があったようです。

そして、特に自民党総裁選に向けて主流でない小派閥の動きを示す際にキャスティング・ボートが用いられ、結果的にこの語に小勢力が狡賢く暗躍するような含意が生じたのではないかというのが、筆者の推測です。

『週刊現代』1976年8月12日号の「<対談>獄中の田中角栄――麻生良方VS立花隆」で麻生は、政界のフィクサーとされた児玉誉士夫や「政商」小佐野賢治の当時の行動や意向を解説する流れの中で「中曽根は総裁選のキャスティング・ボートを握っている派閥の親分だから、イザとなれば高く売れる」と評し、その裏でロッキードから得た資金が使われた可能性が示唆されています。

角福戦争と俗に呼ばれる自民党内抗争の最中の1972年総裁選において、田中を支持した中曽根の動きの背後説明です。これに限らず、その後の総裁選でも中曽根派や河本派といった小派閥の動向が、この言葉を用いてたびたび説明されました。

総裁選でどれほどの裏工作があったのかはともかくとして、転用先の意味でのキャスティング・ボートが本来生じえない自民党1党優位体制という政治構造の中で自民党派閥間抗争の説明に用いられ続けた結果、キャスティング・ボートに転用初期とは異なる、何か策謀するような良くない印象の語感が生じたのではないかと筆者は考えています。

決定権が無いのに使われるようになった現代

キャスティング・ボートが英語の原義と全く同じ意味でなかったとしても、日本語としての意味が確立されているなら使用に際し問題はないでしょう。しかし、現代日本における実際の使用例を見ていくと、この言葉はかなりいい加減に使われるようになったことがわかります。

特に注意すべきは、決定権の有無です。

日本語版wikipediaで実例として紹介されているドイツの例では、2大政党であるキリスト教民主・社会同盟と社会民主党の間で自由民主党がキャスティング・ボートを握っていたと描写されています。しかし、この2大政党はいわゆる大連立を組むことがあります。現在まさにドイツで交渉が行われているようにです。したがって、ドイツ自由民主党が政権の樹立や存続の決定権を握っているとするのは単純に過大評価です。

議会内第3勢力が決定権を握るためには、第1、第2勢力が決定に必要な議席割合に達していないだけでなく、第1、第2勢力が反目していることが条件になります。

特定の法案の賛否が競われている状況なら、これはわかりやすいでしょう。賛成のA、反対のBの両方が過半数に達していないとき、第3勢力Cがどちらを選ぶかによってその法案の命運が決まります。A、Bから見れば双方ともCと組むしか選択肢がありません。つまり、Cは法案の賛否の決定権を握っています。

かつてこの言葉を多用した朝日新聞の石川真澄はこの条件をよく理解していました。「現在史ウォッチング 政治力学 キャスチング・ボート握れば」『朝日新聞』(1994年7月19日朝刊)では、93年衆院選後に日本新党がキャスティング・ボートを握った説明として、他の勢力が互いに敵対し協力できないことを次のように明確に描写しています。

(社会党、新生党)両党とも総選挙直後に自民党に協力するはずがない…民社党は十九人で、単独で事態を動かす力はなかった…結局、自民にも非自民にも行ける自由度をもった日本新党の三十九人(当時)がどちらにつくかで政権の行方が決まるだった。つまりこの党だけがキャスチングボートを握っていた。

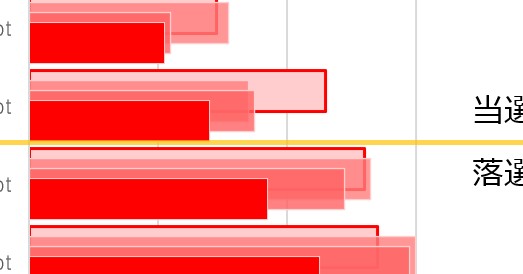

それでは、冒頭の国民民主党の例はどうでしょうか?

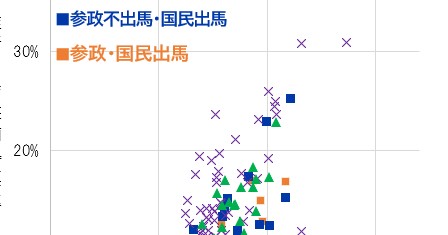

同党は予算案に反対票を投じましたが、衆院で賛成多数で可決され、参院での修正を経て成立しています。維新の会が予算案に賛成したためです。この事実から、端的に、国民民主党は何の決定権も握っていなかったことは明らかです。

自民党と公明党は少数与党ですが、衆議院で過半数に必要なのは18議席、与党寄りの無所属を含めれば12議席程度です。自公から見れば、国民民主党(28議席)でなくとも維新の会(38議席)、あるいは立憲民主党(148議席)でもこれを1勢力で満たすことができます。数的にはれいわ新選組(9議席)や共産党(8議席)などの諸党派をいくつか味方に引き入れても過半数は満たせます(カッコ内は2024年衆院選での獲得議席数)。

見方としては、あらゆる勢力が交渉権を持って群がっている状態です。国民民主党は与党にとって交渉の価値がある党派のひとつに過ぎないのです。

したがって、2024年衆院選後に国民民主党がキャスティング・ボートを握っていると代表自ら言ったり、そう報じたのは単純に間違いです。転用先の意味の肝である「決定権」を国民民主党は持っていないためです。転用先の意味で言い換えると、国民民主党はキャスティング・ボートを握っていなかったのです。

もちろん、このカタカナ日本語に英語とは全く無関係の「ある勢力にとって所定割合の票数に達するのに必要な票数」とかいうような意味に現代になって置き換えられており、多くの人がそう認識しているというのなら間違いではなくなるでしょう。まあ、そこまで意味を押し広げてまでこの言葉を使う意味があるとは全く思いませんけれども。

政党政治に慣れることが必要

ここまでキャスティング・ボートという言葉について、実例を紹介しながら歴史的背景を確認してきました。当初は政治の変革への期待を込めて用いられていた言葉が、何か狡猾な、裏取引でもしているかのような語感を纏うようになり、現代では原義からだいぶ離れて小勢力が弄する取引や策謀というニュアンスだけが残って流通しているというのが、筆者の整理です。

本稿の内容はあくまで用例の検索結果等の観察から構築した推論の羅列に過ぎず、異なる見解、ストーリーもあり得るとお断りはしておきます。それでも、キャスティング・ボートは濫用され続けてもはや意味不明な言葉となっている点は強調しておきたいです。それこそ、少なくないジャーゴンの類がそうであるように、通を気取るために使われている言葉がキャスティング・ボートなのかもしれませんね。

このように論じれば、それではキャスティング・ボートという言葉を用いずにどのように表現すればよいのか?と悩む方がいらっしゃるかもしれません。しかし、たとえば冒頭の国民民主党の例は、与党と交渉する、と言えばよいだけです。国民民主党が持っているのは決定権ではなく交渉権なのですから。

日本では、小勢力が大勢力を動かし自らの利益を実現させることを何か良くないことのように捉える風潮があるように感じます。しかし、本稿で触れたイギリス下院におけるアイルランド国民党のキャスティング・ボートがひとつの例ですが、交渉と協力を通じてさまざまな層の利害が国の政策に反映されていくのは、政党政治に期待される、あるいは当然に内包される作用のひとつです。小勢力がその議席数を用いて交渉を行っていくことは全くやましいことではありません。国民民主党は、与党と交渉して予算案等に協力する代わりに自分たちの主張や政策を実現していくという、政党として当たり前のことを行っているわけです。

もちろん、立憲民主党関係者からすれば自分たちの票を使って国民民主党は小選挙区で一定数の議席を確保することができたのに、与党に協力しようとするのは何事かと怒るのは理解できます。このあたりは選挙後ではなく選挙前に政党に協力させようとする並立制という選挙制度の問題点に絡むので今回は論じませんけれども。

そうでないメディアを含む政界関係者全般からすれば、国民民主党が与党と交渉することは、自党支持者、投票者の利益を実現するための基本的な行動として客観的に捉えればよいだけです。国民民主党は政党としての役割を果たそうとしているだけなのだと。

このように見ていくと、日本でキャスティング・ボートなる謎政治用語が流通し、使われているのは、メディアも含む政界関係者が政党政治に未だ慣れていないことを象徴していると考えられます。

並立制が導入され、連立政権が前提となった日本の政治では、政権交代だけでなく連立への参加、閣外協力、政策ごとの協議などを通じて小政党が利益を獲得し、支持者に配分していくことができます。野党の役割はただ特定の与党と敵対することに固定されるわけではありません。

時代が変わったのだから頭の中も変えていかなければなりませんね、というお話しでした。

このニュースレターは政治分析記事をメールとウェブで不定期に配信します。これまで配信した記事、これから配信する記事をお読みになる場合は、下記のボタンから登録してください。

【通信欄】

長文をお読みいただきありがとうございました~

2000字くらいで終わらせる予定で組んでいたのですが、調べていると面白いので分量が増えてしまいますね。これでもまだ調べ足りてない感じですが。

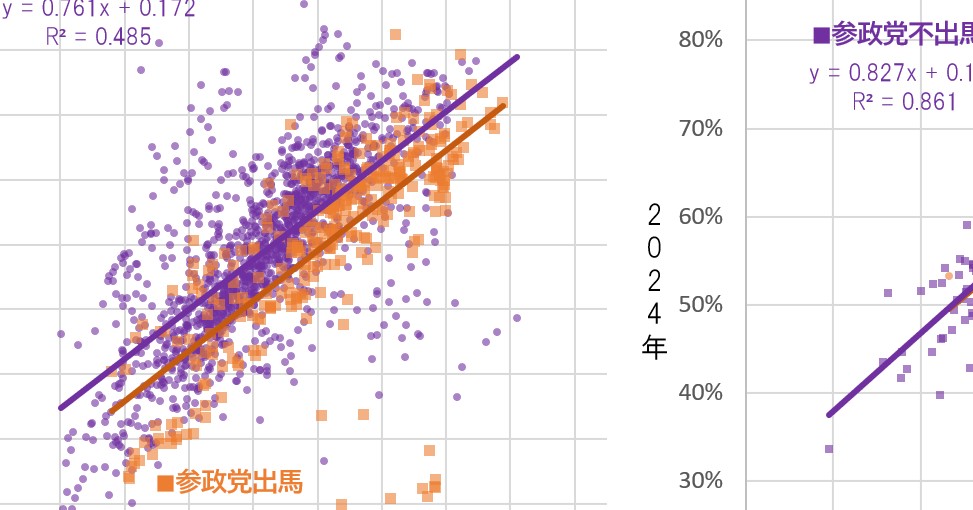

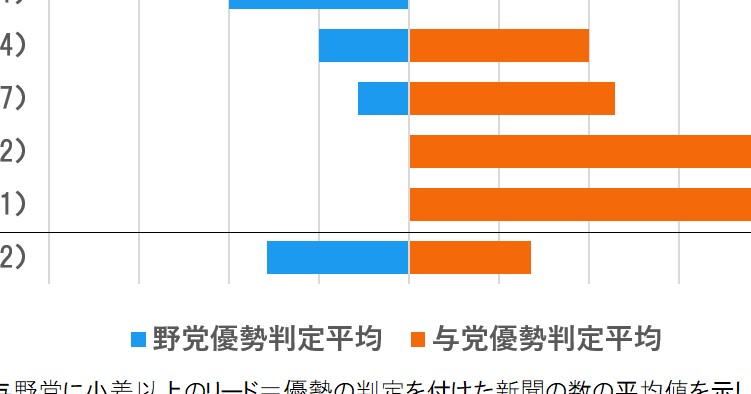

次回あたりからは3月23日のチキラボセミナーでお話しした内容を順次出していこうと思います。共産党の候補大量擁立の影響、立憲民主党が小選挙区で大幅に議席を増やすことができたのはなぜか、なんで国民民主党は小選挙区で弱いのか、といったあたりの分析です。

チキラボセミナーのアーカイブ配信も始まっています。都合が付かず参加できなかった方はこちらからチケットをご購入いただければ視聴可能です。

次回配信もお楽しみに!

【注意事項】

ネット上での記事の部分引用は著者名とリンクを入れるという条件で自由に行っていただいて構いません。図表の転載も著者名と出典元を入れていただければ自由に行っていただいて構いません。当方の議論や分析の真似っこもOK。この場合も、こちらを参考にしたと著者名とリンクを入れておけば無用なトラブルは避けられるでしょう。大幅な引用、転載、商用利用についてはご相談ください。

すでに登録済みの方は こちら