国民民主党は好調なのか?

党勢拡大に失敗した維新の会と比較する

国民民主党は衆院選で「躍進」したとされるだけでなく、その後もいくつかの観点で「好調」と報じられている。同党が政局の中心であるかのような日ごろのニュースや、同党を支持するかのようなSNSでの大量の書き込みを目にしていれば、同党が「好調」であると感じてもおかしくはないだろう。

だが、国民民主党が「好調」とする報道には、数量的評価の不足という日本の政治報道の欠陥がよく表れている。「好調さ」という概念は大小で表されるべき数量的概念である。選挙での得票数によって次の政権が決まる民主主義の政治において、この点は非常に重要である。だからこそ各国の政治報道では、次期総選挙や大統領選挙での得票率予測が重視される。

しかし日本の政治報道では、好調と報じてもそれがどの程度の好調さなのか吟味されない。好調か不調かという2択でしか報道されず、そのどちらでもなければ「好調さ」に関して報道されない、という態度となる。

もっと言えば、ある党が「好調」だと判断されるモードに報道が入ったら、そうした材料を集め、何でも「好調」と報じ、これに矛盾する材料は小さく扱われ、ときに無視される。たとえば、通常多くのメディアで大罪のように扱われる事実が明るみになっても、国民民主党の代表は「役職停止中」の注記が付けられただけで普通に活動し、その発言等が報道もされていた。逆に「不調」な勢力は、無名議員のボヤキすら党内の不協和音として広く報じられたりもする。

こうした日本の政治報道の手癖は日本政治の見通しを悪くするものである。これにより政界とその周辺が実勢を見誤り、判断を誤るとすれば問題である。実際、2021年衆院選で「躍進」とされた維新の会は戦略を誤り、さらなる党勢拡大と活躍の機会を失した。

そこで今回は、国民民主党がどの程度「好調」なのかデータを確認し、維新の会との比較も交えながら考察していきたい。

このニュースレターは政治分析記事をメールとウェブで不定期に配信します。今回の記事は、登録すれば無料で最後まで読むことができます。

2021年維新の会以上の国民民主党支持率の上昇

日本では、一般に政党の党勢は世論調査で明らかにされる「政党支持率」で把握される。政党支持率は選挙結果の予測に使うには難があるが、日本の政治報道では基本的なデータとなっていることから、簡単に確認しておきたい。

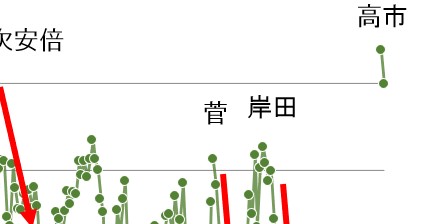

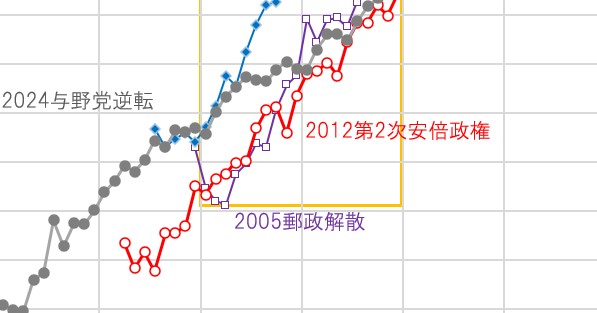

図表1は、2021年、22年の維新の会の政党支持率の推移と、2024年、25年の国民民主党の政党支持率の推移を比較したものである。ここでは、時事通信が配信している時事世論調査の政党支持率を用いている。中央調査社が実施している同調査は、他のマス・メディアと異なり調査手法が安定しており、比較に際し有用である[1]。

2021年、24年ともに10月末に衆院選が行われている。また、22年7月に参院選が行われ、24年7月にも参院選が行われる予定である。したがって2つの折れ線はほぼ同じ政治日程を踏まえて比較することができる。

この2つの折れ線の比較からは次の3点を指摘できる。

(1)21年維新、24年国民民主はいずれも衆院選後に大きく政党支持率を伸ばした。

(2)21年維新よりも24年国民民主のほうが政党支持率の衆院選前後の伸びは大きい。

(3)21年から22年の維新支持率は参院選直前まで低下傾向が見られるのに対し、24年から25年の国民民主支持率については今のところ上昇傾向となっている。

以上の傾向は、他のメディアの調査でも概ね確認することができる。2024年衆院選後の国民民主党は、2021年衆院選後の維新の会に比べて支持率という数値上の状態は同等以上に良好に見える。この支持率の傾向からは、国民民主党は今夏の参院選で前回参院選の維新の会と同程度以上の結果を残すのではないかと予測することができる。

懸念材料としては、国民民主党の支持率の数字は30歳代以下の若年層に支えられていることが挙げられる。若年層は投票率が低く、支持と投票が一致しないことも多いため、支持率が高くとも票として計算しにくい。今後、40歳代、50歳代の支持率が上昇し定着していくようなら参院選の選挙結果に繋がっていくだろうが、現在の支持率はまだ割り引いて見たほうがよいというのが筆者の見解である。

なお、政党支持率が選挙予測に有効でないことの一端は、(1)の傾向にも示される。維新の会の2021年衆院選、2022年参院選の比例区得票率は同程度であったが、衆院選前の同党支持率は参院選前に比べてかなり低かった。選挙で「勝利」、「躍進」とされた政党は、選挙後に支持率が激増する傾向[2]があり、同様に支持率が高まっている、「好調」と報じられる政党の支持率は表に出やすいと考えられる。さらに、支持率は何らかのタイミングにも左右されやく、回答者数の少ない調査では誤差も大きい。結果、選挙前の政党支持率から選挙でのその政党の得票率を予測することは難しくなる。

2021年衆院選の維新「躍進」の背景

ところで、「前回参院選の維新の会と同程度」と聞いて、それがどれくらいかを正確に思い出せる読者は多くはないだろう。そこで、当時の経過と結果を確認しておきたい。

2021年衆院選で維新の会は、大阪府内の小選挙区の大半を制するなどして現有議席から大幅に議席を伸ばし、「躍進」したとされた。一方、立憲民主党は共産党と部分的かつ消極的に選挙協力を行ったが、現有議席を割り込んだことから戦略の失敗と捉えられ、枝野幸男代表が辞任することとなった。

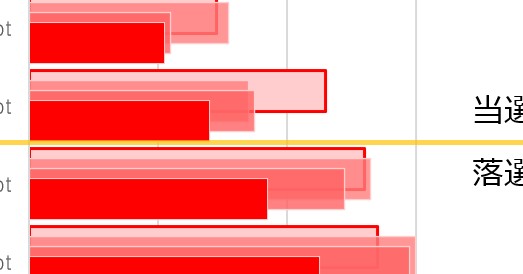

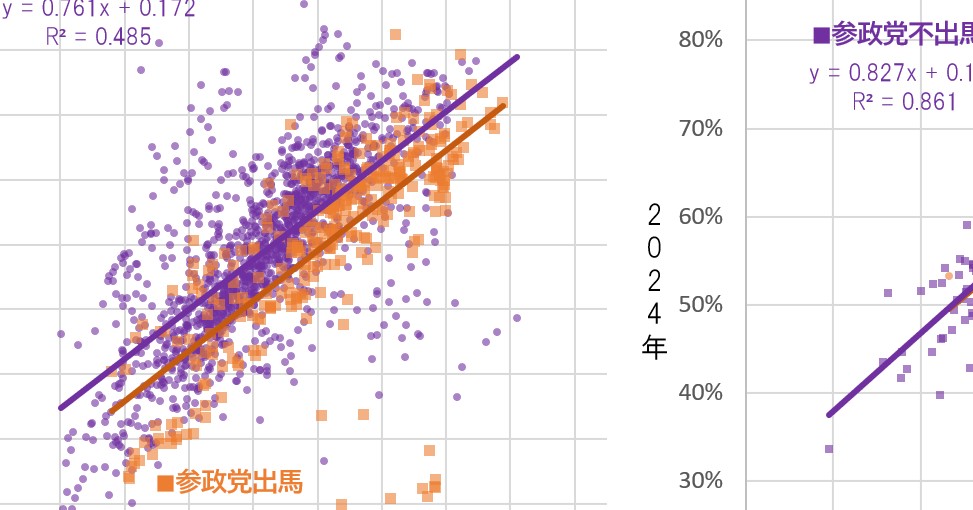

なお筆者は、このときの維新の伸びは2017年に希望の党に取られた分を取り戻した部分が大きく、加えて大阪の地域政党として先鋭化した結果だと評価している。社会調査支援機構チキラボ(荻上チキ所長)主催のセミナーにおいて報告した図表2は、この点を示している。

この図では、2021年の立憲民主党と国民民主党の比例区得票率の合計から2017年の立憲民主党と希望の党の比例区得票率合計を減じた値を横軸、両年の維新の会の比例区得票率の差を縦軸として289の小選挙区の値を散布している。大阪・兵庫とそれ以外とで色と印を変えているが、両グループとも横軸と縦軸の値が相関していることがわかる。つまり、旧民主党系各党の得票率がより多く減った地域ほど、維新の会の得票率が伸びているのである。

お知らせ

3月23日にチキラボのセミナー「2024年の「あの選挙」を科学する」に登壇します。参加希望の方は下記リンクを確認のうえ、チケットをご購入ください。

2017年衆院選で維新の会は、小池百合子東京都知事が設立し、前原誠司民進党代表主導で同党衆院議員が大挙して合流した希望の党と、部分的な候補の棲み分けと選挙協力を行い協調して戦った。特に東京で維新の会は小選挙区候補を擁立せず、神奈川や愛知でも1人の擁立に止め、地元である大阪と兵庫以外では消極的な候補擁立となった。この結果、主張の被る希望の党に多くの票を奪われることとなった。2021年衆院選で維新の会は、これらの票の一定部分を取り返したのである[3]。

なお、図表2で大阪・兵庫の各選挙区が高い位置に来ているのは、旧民主党系各党から取り返しただけでなく各地域独自の維新への支持が高まったためである。言い換えると、2021年に維新の党の地域政党化がより強まった結果である。2017年に大阪周辺に絞って力を入れていたにもかかわらず、21年に大阪と兵庫で得票率が激増したのは、この間に吉村洋文大阪府知事がコロナ禍対策などで認知度を上げ、現地での評価を高めたためと考えられる。

2022年参院選の維新の失敗とは

このように、2017年に取られていた票を奪い返し、大阪・兵庫依存を深めた結果が2021年衆院選の維新「躍進」の実態であるなら、22年参院選で維新の会はそれほど多くの議席を獲得することは難しいと考えるのが自然である。

この記事は無料で続きを読めます

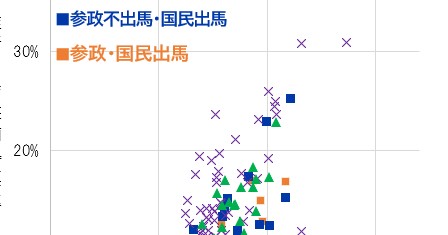

- 地方選の国民民主党「圧勝」は順当な結果

- “ゆ党”戦略のためにも他野党との協力が必要

- 野党分立を克服できるかが(今回も)参院選の鍵

すでに登録された方はこちら