公明党は「下駄の雪」ではなく「下駄」である

――延命装置が外れた自民党が生き残る道は?

公明党は26年続けてきた自民党との連立を解消することとなった。与党を離れるにとどまらず、25年続けてきた国政選挙における自民党との協力関係をも解消する構えである。

実際に自公の選挙協力が終了するなら、連立離脱という4文字の印象を大きく超える影響が日本政治にもたらされる可能性が高い。支持率が大して高くない自民党が政界の中で巨大政党として振る舞い、長期に渡り政権を維持できたのは、「延命装置」とも称された公明党との選挙協力があったからである。公明党の助けがなければ、自民党は長期政権どころか25年前の森喜朗内閣下の衆院選で大敗して下野していたはずであり、その後の日本政治の風景も大きく変わっていたと考えられる。

ところで、この公明党との選挙協力の影響力を示すことを目的として、報道各社は公明党、創価学会による自民党候補に対する集票面の支援(以下、公明票)がなかった場合に落選してしまう自民党議員の数を試算し、公表している。これら報道各社のシミュレーションは、公明票の影響力を理解するうえで有用だが、今後を占うには不十分なところもある。特定の条件に基づく単一の数字だけを見ても、政局によって異なる公明票の影響の大きさを把握できないためである。また、試算された数字も、どのような政局の条件の下での数字と理解すべきなのかも明確でない。

そこで今回は、公明党票が自民党にとっていかに重要なのかを選挙結果データを確認しながら整理し、公明票の影響に関して幅をとった試算結果をもとに自民党の今後を展望していきたい。

公明党の規模は印象よりもずっと大きい

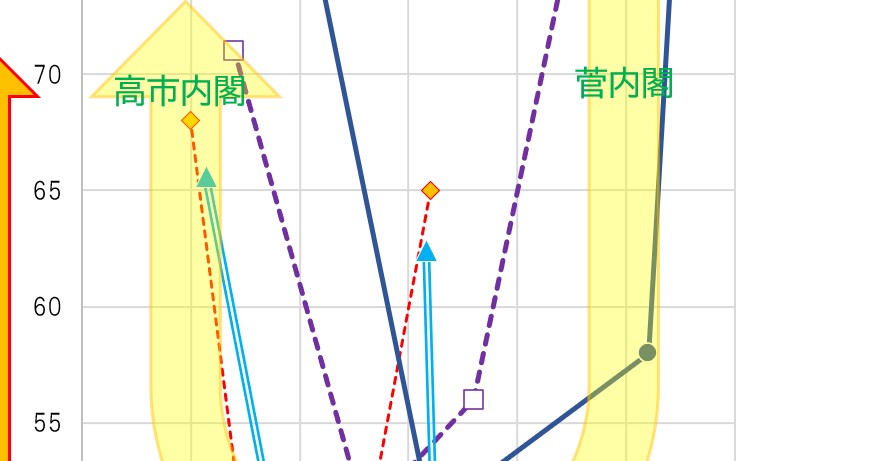

政界やその周辺においても、公明党の票、支持母体である創価学会による選挙運動が、自民党の選挙に不可欠な要素であったことはよく理解されていると思われる。こうした自民党内を含む政界の共通認識からすれば、総裁選前後の高市早苗衆院議員・自民党新総裁の一連の対応は、全体的に公明党に対する敬意と真剣さを欠いていたようにも映る。そこでまず、公明党の規模について簡単に確認しておきたい。

公明党は、どんなことがあっても自民党にくっついていくという意味で「下駄の雪」と揶揄されることも多かった。新総裁もそのような認識だったのかもしれない。しかし、選挙データの観点からは公明党は自民党にとって「下駄の雪」ではなく「下駄」そのものである。

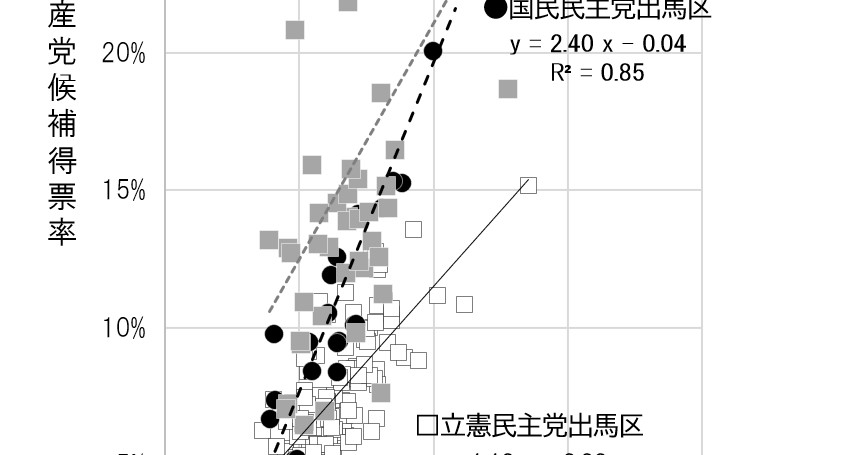

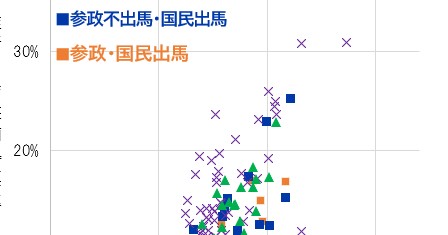

公明党の票について、新聞紙上などでは衆院1選挙区当たり2万票という目安が紹介されることがある。2024年衆院選での小選挙区あたりの公明党比例区の得票数は2万600票で、ほぼこの目安のとおりである。得票率で言えば、自民党候補出馬選挙区の平均で10.9%である。

この票数を自民党と比較すれば、公明党の票が決して少なくはないことがわかる。自民党の比例票は1選挙区平均5万500票、得票率は全国集計で26.7%、自民党候補出馬選挙区の平均で27.5%なので、得票数上の公明党の規模は自民党の4割くらいである。

2024年衆院選では自民党が低迷したから相対的に公明党の規模が大きくなったのではと考えられるかもしれないが、自民党が圧勝した2005年衆院選(いわゆる郵政選挙)でも公明党の比例票は自民党の35%程度であり、自公の相対的な得票規模は大きく変わっていない。

多くの人は、公明党が自民党の3、4割程度の規模の政党だと聞かされたら意外に思うかもしれない。議席数による判断からか、公明党は小さな政党なのだと錯覚される傾向にあるように思われる。しかし、政党の規模の指標を得票数に置けば、自民党の3、4割の大きさである公明党の選挙における重要性は明確である。

比例得票率3割台の自民党を支えてきた公明票

これは、公明党の得票数や支持基盤が意外に大きかったというだけの話ではない。衆院選比例区の得票率の規模で見ると、自民党はそれほど大きくない政党だということでもある。

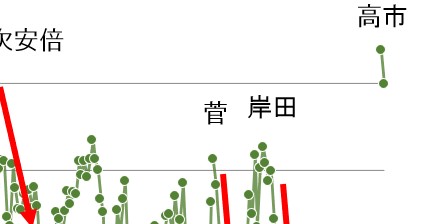

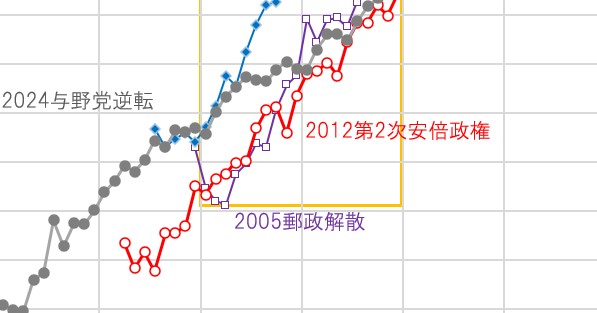

1996年に並立制の選挙が始まって以来、自民党が衆院比例区で3分の1を超える得票率を記録したのは実は3回しかない。選挙に多少詳しい人であればこのうち2回は簡単に当てられるだろう。もちろん、2003年(35.0%)と2005年(38.2%)の小泉内閣下の選挙である。もう1回は詳しい人でも当てられないかもしれないが、岸田内閣下での2021年(34.7%)である。

小泉自民党に強い追い風が吹いたとされる郵政選挙でも、比例区で自民党に投票した投票者は4割を切っていた。そして、1強多弱とされた第2次安倍政権下で自民党は、比例区で33.3%を超える得票率となったことは一度もなかった(なお、参院選では35%前後の得票率となっている)。議席数の印象に比較すると、得票率で見る自民党の規模はかなり小さい政党なのだと言える。

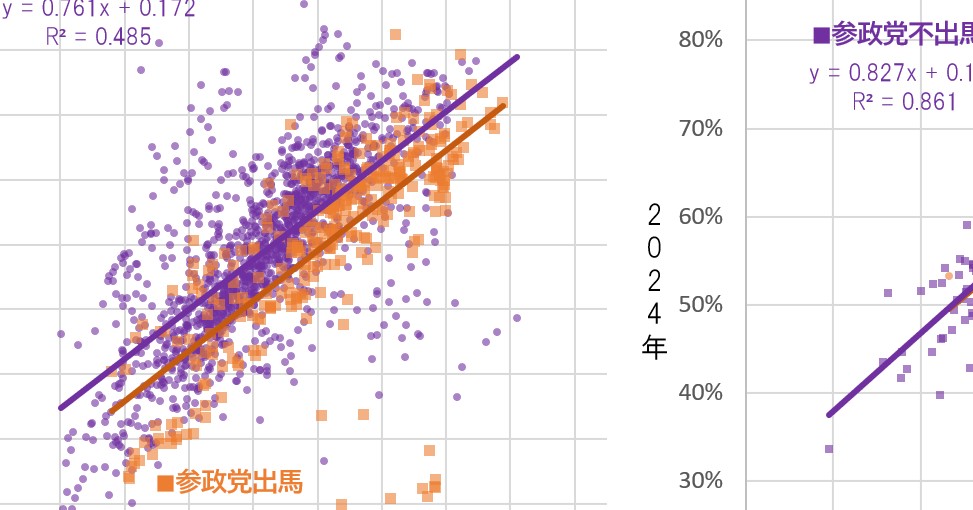

比例区で3分の1も取れない政党が「1強」などと言われてきたのは、小選挙区で多くの議席を得ることができたためである。自民党候補が小選挙区で有利に戦えたのは、自身の個人票や自党の基礎票に加えて、分厚い公明党支持票を当てにすることができたためである。この公明票がなければ多くの自民党候補は当選できなかったはずである。

このように、支持率が大して高くない自民党を強く下支えして小選挙区での勝利を導いていたという意味で、公明党は自民党政権の下駄なのである。

一斉に叩き落される当落線上の自民党候補

ここで、その「下駄」を観察してみたい。図表1は、2024年衆院選の自民党選挙区候補者の得票率を左から高い順に棒グラフで並べ、その上に各選挙区の公明党比例区得票率と、自民党選挙区候補得票率から公明党比例区得票率を減じた値を重ねたものである。

この記事は無料で続きを読めます

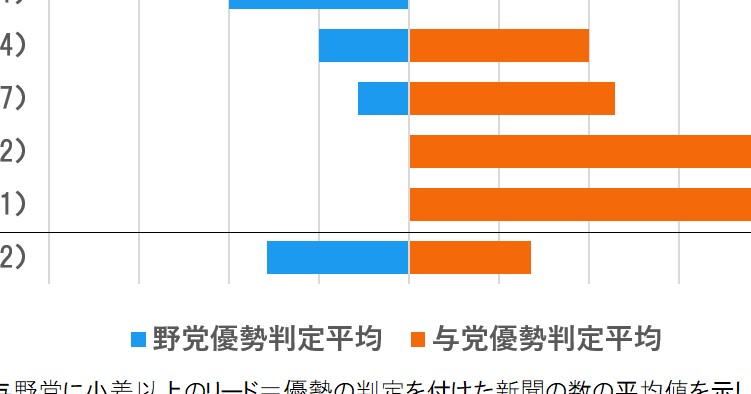

- 報道各社の「公明票」試算結果

- 一つの試算結果だけでは今後を占えない

- シナリオで変わる公明票の影響幅

- 2024年衆院選結果に基づくシミュレーション

- 公明票の離反は簡単に埋まらない

- 公明票無しで自民党は政権を継続できるか

すでに登録された方はこちら