民社党と国民民主党の「失われた30年」

――市区町村別得票率に映る労組、製造業、政界の変化

このニュースレターは政治分析記事をメールとウェブで不定期に配信します。今回の記事は、登録すれば無料で最後まで読むことができます。

「国民民主党=東京を克服した民社党?――都道府県別得票率の相似と相違」で見たように、国民民主党と民社党の都道府県別得票率の全体的な傾向は、香川などを除けば似ています。これは、民社党を支持した旧同盟系労組の多くが現在の国民民主党を支持しているためです。このことが、国民民主党は民社党であるとする言説を支えています。

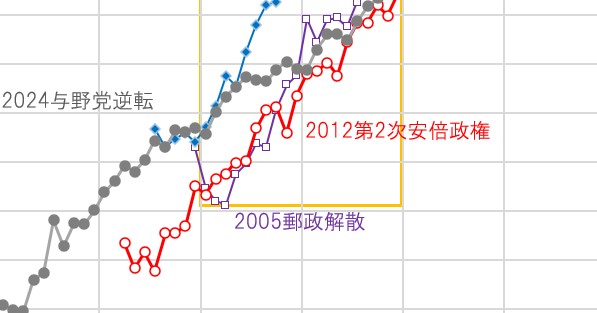

しかし、民社党が消滅し、新国民民主党が誕生するまでの間に、民社党を支援していた労組とその産業は大きく変化しました。民社党が候補を擁立した最後の国政選挙である1993年衆院選から、新国民民主党が国政選挙に登場した2021年衆院選までの間に、日本の製造業では工場の海外移転が進み、一部ではグローバリゼーションにより産業自体の衰退も進んでいます。

労組の側も産業の浮沈や再編成の裏で変化しています。労組加入率や製造業の就業者割合は長期的に低下しています。国民民主党も労組に依存しない独自の票の獲得を目指しており、有力政治家を通して一部地方の保守票を取り込んでいます。

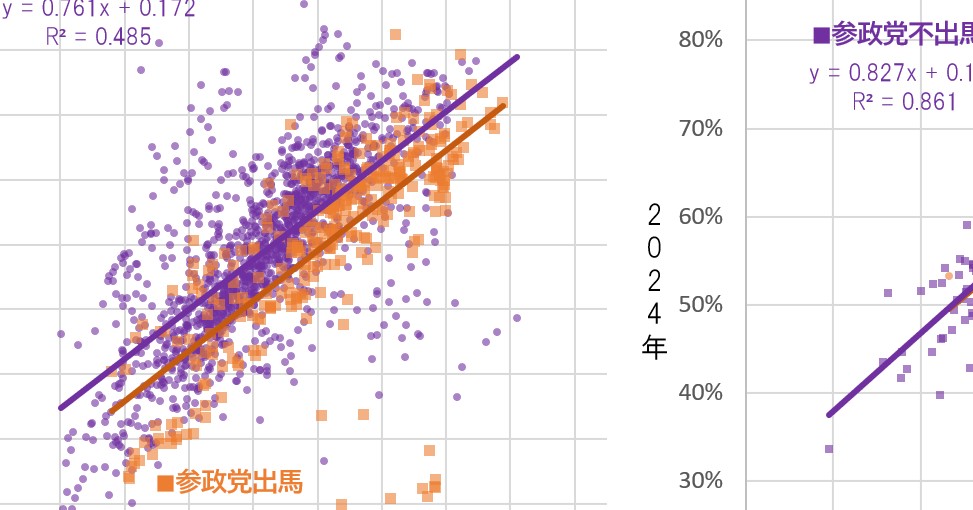

このような民社党と国民民主党の相違は、都道府県別の得票率ではなく市区町村別の得票率を比較すると、より明確に見えてきます。民社党は、その支持基盤や成り立ちから、全県的に得票できる地域は少なく、県内の一部地域に偏った集票構造となっていることがよくありました。そうした傾向が国民民主党でどう変化したのかは、ここ30年の日本の政治、経済、そして社会の変化をよく反映しています。

そこで今回は、市区町村別の得票率について民社党と国民民主党を比較し、その背景について推察、考察していきたいと思います。

この記事は無料で続きを読めます

- 市区町村別得票率データについて

- 宮崎県:旧同盟系労組の基盤を継承

- 長崎県:労組と有力政治家一族の結合

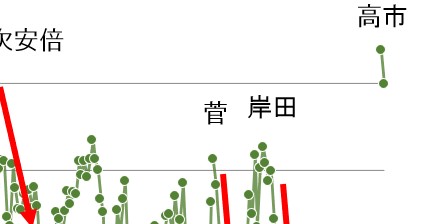

- 秋田県:保守政界の対立を利し伸長

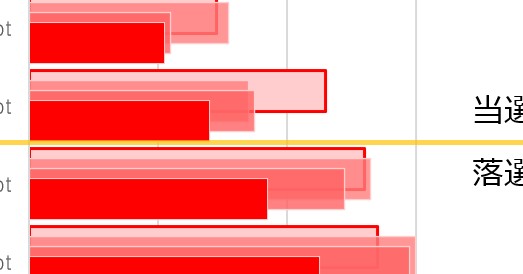

- 栃木県:土着政治家の地盤の流出

- 茨城県:労組の方針転換で強固な地盤を獲得

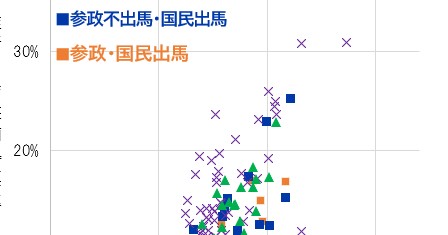

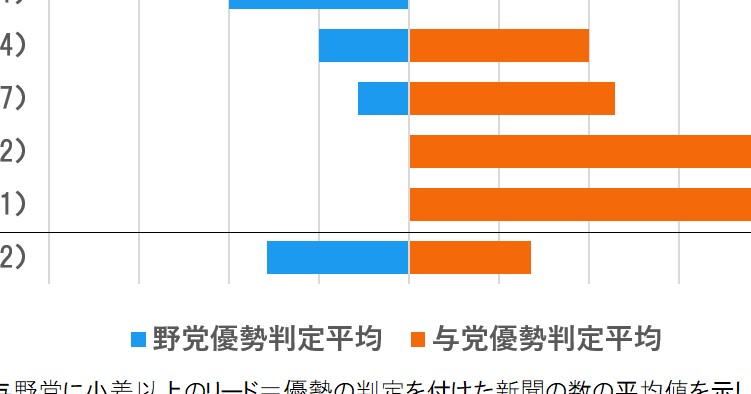

- 広島県:集票に影響する政界再編と労組再編

- 富山県:製造業の栄枯盛衰の投影

- 「失われた30年」に抗する国民民主党

すでに登録された方はこちら