参政党投票者を揶揄しても意味はない――参院選の結果に関する俗説の検討

2025年参院選は、与野党逆転という結果に留まらず、かなり特異な選挙だったと思われています。「激動」とも形容された選挙で何が起きていたのか、メディア等でも議論が続いていますが、このニュースレターでも徐々に分析を示していきたいと思います。

今回は、2025年参院選の中心的な話題となっている参政党に関する、俗説的な議論をいくつか取り上げたいと思います。マス・メディア関係者や政治評論家などの方々は、ときに思い込みに促されて目立つ要素に着目するような議論を行いがちです。それらは仮説として有効な場合もありますが、細かい観察や分析の際にノイズともなり得ます。そこで、簡単なデータや論理で処理できるものは先にしておきます。

参政党は自民党の敗因か

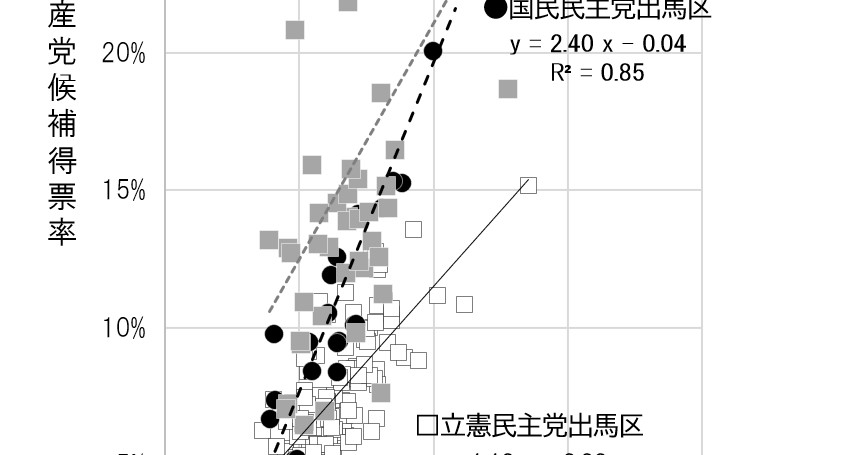

投票日直前に発表した2つの分析記事では、衆院選では参政党候補が自民党のみから票を奪っているわけではなく(記事)、むしろ「第三極」と称される政党に投じられていたような票を吸収していた部分があった(記事)と報告しました。そして、選挙後を見越して、「参政党に票を奪われたから自民党は負けた」といった言説は適切でないと指摘しました。

これらの記事はおかげさまでメディアや政界の関係者を含む多くの方に読んでいただいたようで、参政党候補が自民党候補の保守票を奪ったから立憲民主党候補が救われたといった軽率な議論はあまりなされていなかったように思います。しかし、負けた自民党とその周辺からは「『保守票』が参政党に流れたので自民党候補が負けた」といった議論がやはり沸き起こっているようです。

何かしらの当たり障りのない、自分たちにダメージのない敗因を求めたいということなのか、「保守的」な政党と組む必要性の口実にしたいのかよくわかりません。ただ、誤った敗因の指摘や総括が悪影響をもたらすことは、2007年参院選の「小泉構造改革の負の遺産」や2021年衆院選の「共産党と組んだから票が逃げた」のその後を知っていればわかる話です[1]。

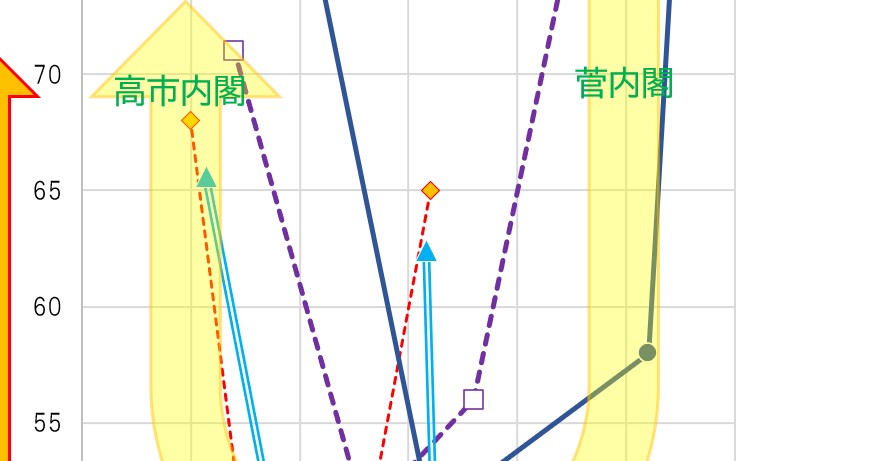

今回参院選の比較対象となる非改選の2022年参院選は、石破内閣に比較して内閣支持率も自民党支持率も高かった岸田内閣の下で行われています。この選挙で野党側は、やはり岸田内閣を相手にした2021年衆院選で「敗北」したのは、立憲民主党候補を多くの選挙区で共産党が支援する野党共闘を行ったためだとしてバラバラに戦い、1人区で4勝しかできない惨敗を喫しました。

この反省を多少活かして、立国、立共それぞれで多少の棲み分けを行ったことが今回奏功したことは、参院選序盤情勢の分析からも明らかでした。比例区得票率野党第3位の立憲民主党が選挙区で15議席(前回10議席、両年とも補充1議席含む)も獲得したことからも明らかでしょう。低迷している与党が、今回は多少協調できた野党を相手に戦ったら、前回から議席を減らすのは当然です。

ただし、「保守票」の意味が極右的、排外主義的、その意味で局所的な票を指すのであれば、その可能性を否定することは難しいです。ただし、雑な分析ではこれを析出することはできません[2]。

産経新聞は、彼らが認定するところの「自民党保守系」候補の合計票が減少したことをもって「岩盤支持層離反」としています[3]。この計算では63万票が減ったことになっていますが、これを額面通り受け取ったとしても63万票は有権者の0.6%、投票者の1%に過ぎません[4]。ずいぶん薄い岩盤ですねという皮肉はともかく、メディアの世論調査などで簡単に分析できる規模の現象ではないです[5]。仮に影響が存在したとしても、規模が小さいため「敗因」の箇条書きの最後のほうに入れるかどうかでしょう。

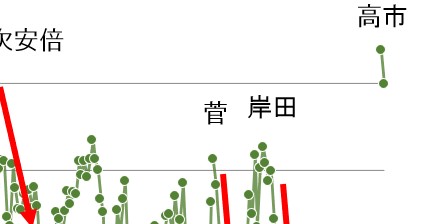

参政党が勢いに乗る前から自民党は負けていた

何某かの要素が「敗因」であるかどうかを考えるには、その要素がなかった場合にどうだったかを考えることが大切です。つまり、参政党が出現していなかったら、選挙区に候補を擁立していなかったら、自民党はもっと議席を得られたのか、という反実仮想を行うわけです。

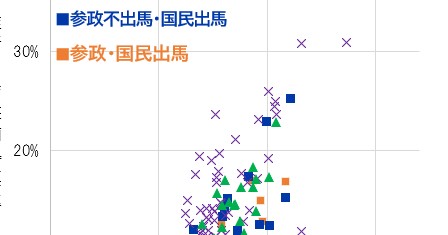

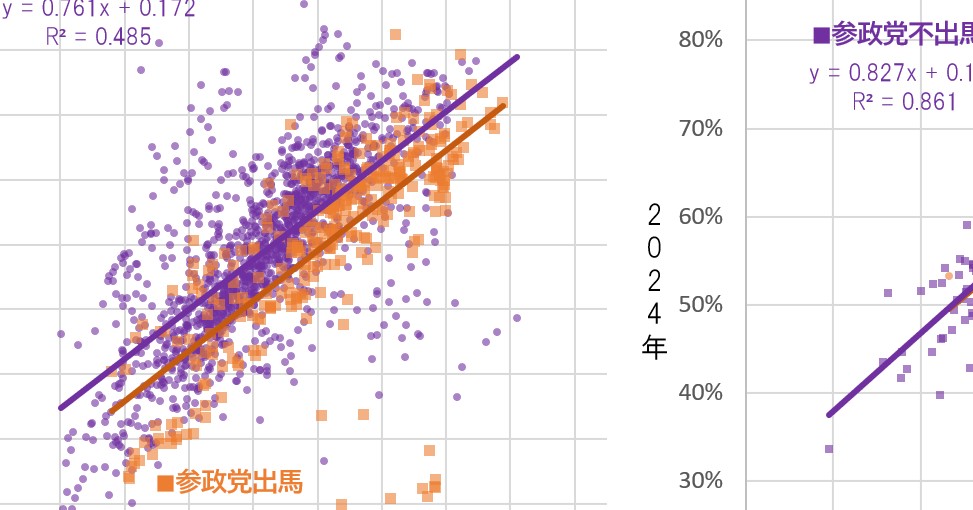

今回参院選で全ての選挙区で参政党は候補を擁立していますから、前回、前々回の記事で衆院選について行ったような、参政党候補出馬区、不出馬区の比較はできません。しかし、その衆院選選挙区ですでに自民党は大幅に得票率を減らし、野党に対して負け越していました。衆院選では参政党は一部の選挙区でしか候補を擁立せず、比例区得票率も4%を切っていたにもかかわらずにです。

この衆院選から自民党と石破内閣はさらに支持を失っています。その状況から何ら挽回していないのに、参政党が選挙区に候補を擁立していなかったら自民党はもっと議席を得られたと想像するのは、なかなか難しいと思います。

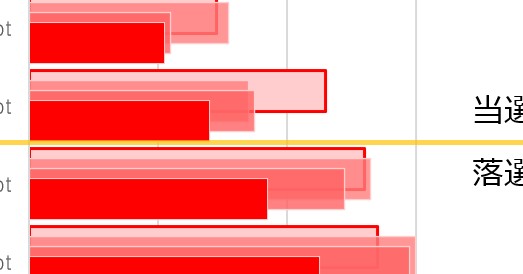

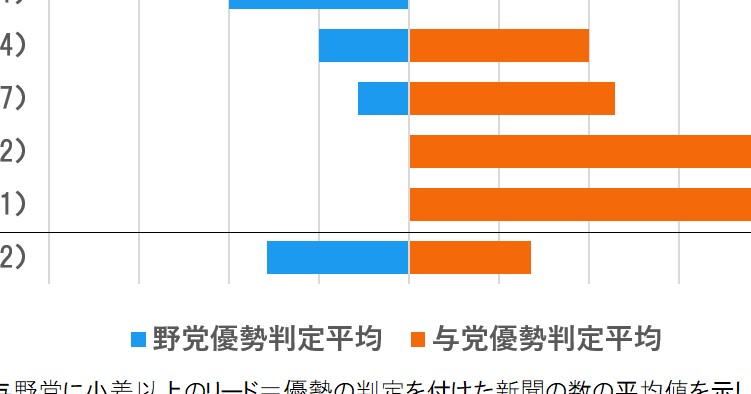

この傍証は、今回参院選の「情勢」から得ることができます。図表1は、全国紙4紙と共同通信の参院選情勢報道で、各選挙区選出議員数内とされた候補を政党別に集計し、序盤、終盤(中盤)の差を確認したものです。

この記事は無料で続きを読めます

- 参政党は立憲民主党からも票を奪った?

- 根拠も論理もない参政党投票者への揶揄

- 「就職氷河期世代」は政権交代選挙を経験している

- 投票率上昇の意味

すでに登録された方はこちら