与野党逆転の影で進んだ多党化

――れいわ新選組、参政党、日本保守党などの新興政党は選挙と政治の見通しを難しくする【2024年衆院選分析】

今回は2024年衆院選の選挙結果を確認したい。

選挙結果と言えば、通常はその選挙での各党の議席数に注目が集まる。マス・メディアや政界関係者であれば、その選挙での各党の議席数と選挙直前の議席数とを比較し、責任論と称して政局を動かそうとするだろう。

これに対して、本稿で注目するのは前回選挙からの変化である。他国の選挙報道を見ても明らかなように、全国規模の投票で議会内勢力比がいかに変わったのかを知ることは、その国の政治の方向を見ることにつながる。ときどきの選挙結果がその国の世論の一端を示しているとすれば、選挙結果の変化からは世論の変化も推し量ることができる。

そこで今回のニュースレターでは、2021年と2024年の衆院選の結果を比較して何がどう変わったのか示し、2024年衆院選結果の特徴と日本政治の今後について簡単に論じることとしたい。

このニュースレターは政治分析記事をメールとウェブで不定期に配信します。今回の記事は、登録すれば無料で最後まで読むことができます。

今回のニュースレターの内容は3月23日に行われるチキラボのセミナーの報告内容の一部を用いています。さらなる分析結果や議論に関心がある方は、セミナーにご参加いただければと思います。

世論の多党化を示す比例区の選挙結果

日本の下院にあたる衆議院では、その選挙を小選挙区比例代表並立制で行っている。これは、人々の投票結果をもとに比例的に議席を配分する比例代表制と、より多くの投票を集めたただ1名のみが当選する選挙区を多数設定する小選挙区制という、全く性質の異なる選挙制度を同時並行で実施する、世界的に珍しい選挙制度である。

この2つの選挙制度のうち比例代表制の部分は、投票者の政党への支持態度を端的に示す。政党が世論を表出する機能を持つとすれば、投票者限定ではあるが比例区の結果は世論を示すと言い換えてもよいだろう。したがって、前回選挙と今回選挙の比例区の結果を比較すれば、日本の世論がどのように変化しているのか、その一端を知ることができる。

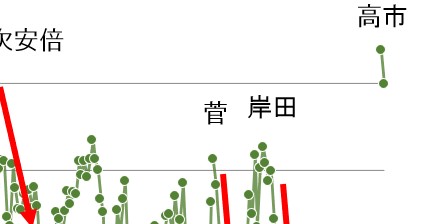

図表1は、両年選挙における各党の得票数、得票率、獲得議席数とその変化を示している。この表の要点は表の中に書き入れたとおりである。

マス・メディアの報道やおそらく多くの有権者の2024年衆院選の印象は、与党の敗北と国民民主党の躍進、ということになるだろう。図表1が示す比例区の結果は、この印象に沿ったものと言える。すなわち、2024年衆院選の比例区では、自民党と公明党が得票と議席を減らし、国民民主党が得票と議席を増やしている。また、維新の会も大きく減らしており、マス・メディアが言うところの「第3極」内でも票と議席が移動したかのように見受けられる。なお、以前の記事でも述べたように、国民民主党は比例区で候補者が不足したため他党に議席を譲っており、本来の比例区獲得議席数は20議席であった。

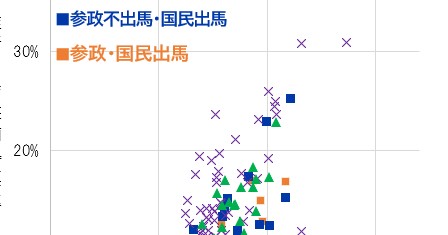

ただし、同時に細かい変化も生じている。自民、国民、維新の2桁の変化の影に隠れるように、れいわ新選組と今回から参入した参政党、日本保守党の新興各党が得票と議席を伸ばしたのである。得票率の変化は合計+8.6ポイントとなり、自民、国民、維新各党の得票率変化の絶対値よりも新興3党合計の得票率増加幅は大きい。計12.5%の得票率は、維新、公明どころか国民民主党も超える。

このように、自公維そして共産の減衰と国民の躍進、立憲民主党の堅調さの裏で、新興政党の台頭でさらなる多党化が進んだことが、2024年衆院選比例区の選挙結果の重要な特徴である。これは国会だけでなく日本の有権者の中でも多党化が進んだことを示している。

政党間の選挙協力の規模と効率性が重要な小選挙区

小選挙区比例代表並立制のうち小選挙区制の部分の選挙結果は、第1位が議席を得るという単純明快な議席決定方式とは裏腹に、かなり複雑な背景により決定されるものである。その詳細は荻上チキ編著『選挙との対話』(青弓社、2024年)所収の拙稿「選挙制度は日本の政治にどう影響しているのか?――自民党一党優位の背景を説明する」を確認されたい。

簡単に並立制の小選挙区部分の特徴を述べれば、次のようになる。

①単純小選挙区制同様に過剰に大勢力を代表させる効果(3乗比の法則)が結果に働く。

②単純小選挙区制とは異なり、比例区のおかげで中小政党が存続し、かつ中小政党が選挙区候補擁立の誘因を持つ。

③結果、より大きな政党ではなくより大きく効率的な政党連合が多数の議席を獲得する。

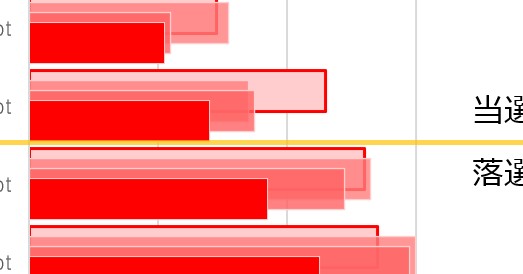

大切なのは、政党連合をより大きくして小選挙区で勝利するためには、参加政党の支持規模が単に大きいだけでなく、より効率的で強固な選挙協力が必要になるという点である。その成功例が自公連合である。これに対して、いわゆる野党共闘は非効率的で弱い連合である。そのため、野党が自公連合に勝つことが叶わなかったのが2021年までの衆院選であった。

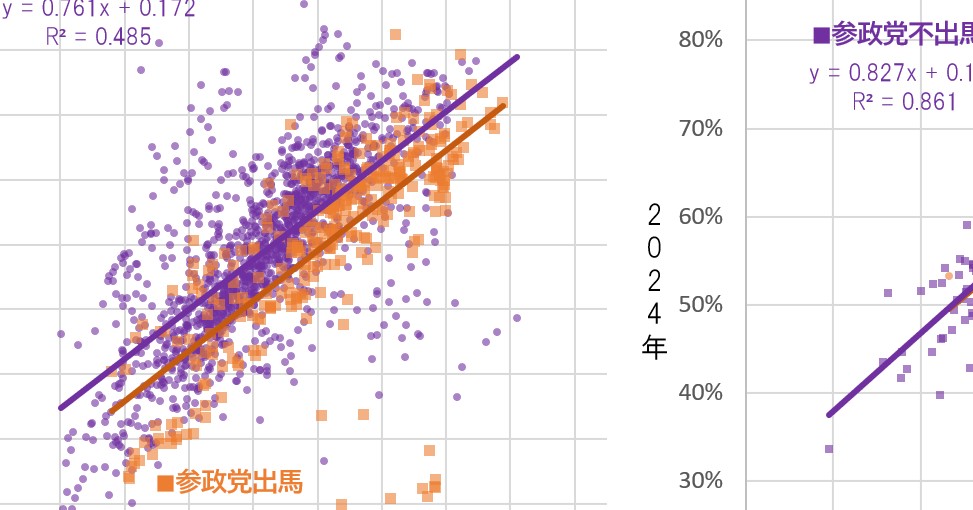

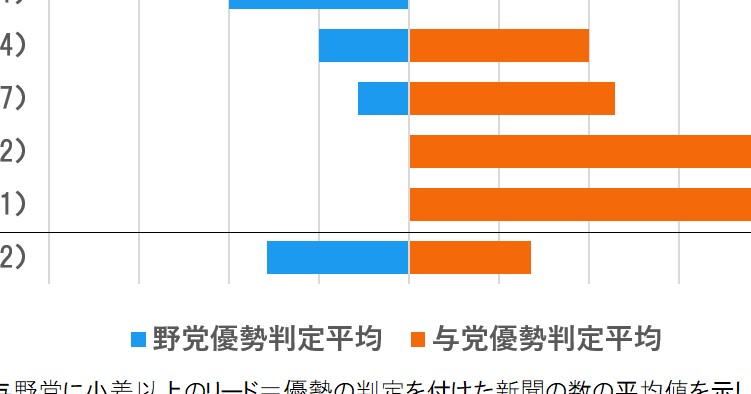

図表2は、自公連合と野党共闘の選挙協力を比較したものである。このように比較すれば、選挙での勝利を目指して協力を徹底した自公連合に対し、野党側は不十分で非効率な戦い方をしていたことがわかりやすいだろう。野党は自公にわざわざハンデを与えていたかのように、脆弱な体制と非効率的な戦略で「共闘」していたのである。

2024年衆院選では、共産党、維新の会の大量立候補、新興政党の台頭でこの非効率的な戦い方にさらに拍車がかかったはずである。だが、野党の側は小選挙区で議席を大きく伸ばし、自公は過半数を割ることになった。

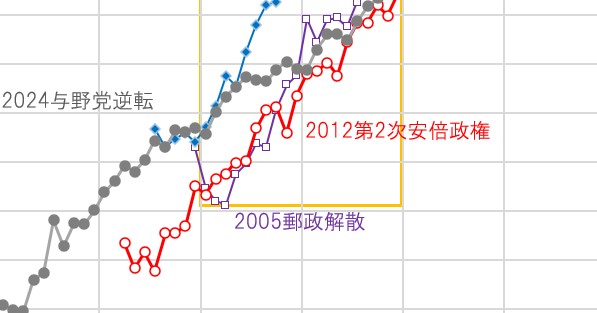

得票率を維持できた立憲民主党が小選挙区で勝利した

図表3は、2021年、2024年の衆院選における各党の結果とその変化を示している。平均得票率は候補者の得票率の平均、全国集計得票率は各党候補者の総得票数が全有効投票総数に占める割合である。図表1と同様、この表の要点を最後の変動の表に書き入れている。