過大評価されている国民民主党【2024年衆院選分析】

年が明けて振り返ってみても、2024年衆院選の結果の焦点が国民民主党の躍進にあったことは明らかだろう。選挙後に同党は、「103万の壁」を少数与党である自民党と公明党への交渉材料として争点化し、政府予算案の成否のカギを握る存在とみなされ、政治報道の中心に居続けた。与党と野党の中間に陣取り、まさしく“ゆ党”の立場を享受したのである。

もっとも、一時的に「調子に乗った」政党がすぐに勢いを失うのはこれまでもよくあったことである。今夏の参院選以降も同党が政界の台風の目となれるかは、日本政治の今後の展望を占う上で重要である。今回は、昨年の衆院選の国民民主党の結果を分析し、その特徴を示しておきたい。

このニュースレターは政治分析記事をメールとウェブで不定期に配信します。今回の記事は、登録すれば無料で最後まで読むことができます。

死票を減らし、議席変換効率が向上した比例区

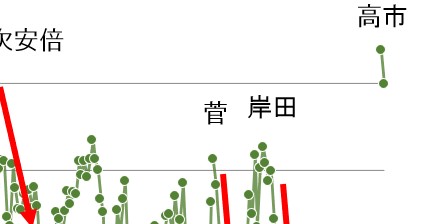

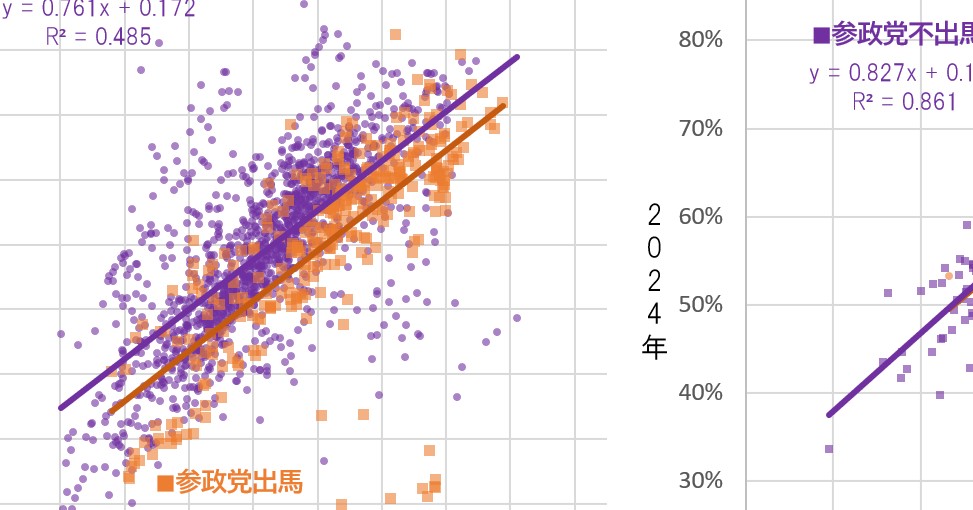

図表1は、2021年と2024年の衆院選における国民民主党の比例区の選挙結果を比較したものである。なお、相対得票率とは一般に得票率と呼ばれているもので、有効投票総数に占める得票数の割合である。このニュースレターで「得票率」と表現した場合、基本的にこの相対得票率を指す。一方、絶対得票率とは有権者数に占める得票数の割合を示す。

この比例区の選挙結果を確認すると、得票数や両得票率は2.5倍程度に増えており、また獲得議席は3倍を超えていることがわかる。候補者不足により他党に譲った3議席を含めれば獲得議席は20議席であるから、実際は前回の4倍の議席となったはずである。

得票数、率が2.5倍なのに議席数が4倍となるのは妙に感じるかもしれない。これは、前回選挙では議席に繋がらない「死票」が多かったためである。

同党の前回の相対得票率は全国集計で4.5%であった。この程度の水準の得票率では、衆院比例区の11のブロックのうち多くのブロックで議席を獲得することができない。他党の得票率にも左右されるが、ブロックの議員定数が20を下回れば相対得票率4.5%程度では議席の獲得は難しくなってくる。

実際、前回衆院選で国民民主党が議席を獲得したブロックのうち定数が最少だったのは北関東の19であり、同ブロックでの国民民主党の相対得票率は4.8%であった。これを含め同党が議席を得たブロックは5つしかなく、残り6つのブロックでは国民民主党に投じられた票は議席に繋がらない死票となった。

これに対して今回は、玉木雄一郎代表(本稿執筆時点で役職停止中)の小選挙区も所在する定数6の四国ブロックも含め、国民民主党は全11ブロックで議席を獲得することができた。得票率を効率よく議席に変換できるようになったので、議席数が大きく伸びたのである。言い換えれば、前回は得票率の水準からは不当に少ない議席数だったということである。

立憲民主党との協力が奏功した小選挙区

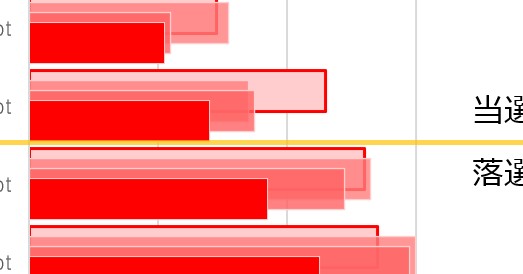

図表2は小選挙区の結果を確認したものである。これを見ると、国民民主党は得票数、率は2倍程度となっている。獲得議席数も2倍近くとなっており、この表だけ見れば票が伸びた分だけ順当に当選者を増やしたかのように見える。なお、ここで示した相対得票率と絶対得票率は、それぞれ全国の有効投票数と有権者数に占める国民民主党候補の得票数の割合を示している。

国民民主党は候補者も倍近く増やしている。前回の国民民主党の立候補者は21人、今回は41人である。また、国民民主党の各候補者の平均得票率は前回33.6%から今回30.9%へと低下している。これらの数字は、前回は候補を擁立できなかった地域でも候補を出馬させることができるようになったと理解でき、選挙結果が悪化したことを意味しない。

この記事は無料で続きを読めます

- 自民党から若い年齢層の票を奪ったか

- 自民党離反者の「受け皿」となった可能性

- 少ない支持票で存在感を稼ぐことに成功した国民民主党

すでに登録された方はこちら